最近ショートムービーで見かけた「マンカラカラハ」が気になって、購入しました。

6歳の息子でも、数回プレイするとルールが理解できるので、親子で一緒に楽しめる知育ボードゲーム!

我が家では、6歳の息子と13歳の娘が歳の差なので、一緒に遊べることが少ないのですが、

マンカラカラハは年齢差関係なく遊べるので、いい買い物したなあと思っております!

この記事では、遊び方や攻略のヒント、知育について紹介します。

マンカラカラハとは?初心者でもすぐできるアフリカ発の知育ゲーム

「マンカラ」とは、紀元前からアフリカや中東で遊ばれてきた、世界最古のボードゲームです。

国や地域ごとにルールが発展し、今では100種類以上の遊び方が存在します。

私はショート動画サイトでたまたま見かけたのがきっかけで購入したので、てっきり令和のゲームだと思ってました…笑

マンカラカラハの基本の遊び方|初心者でもすぐできます!

ルールがシンプルなので、小さな子でも数回やればすぐ覚えられます。

中でも日本で主流なのが、簡単な「カラハ」です。

マンカラ=ゲームのジャンル

カラハ=その中の代表的なルール

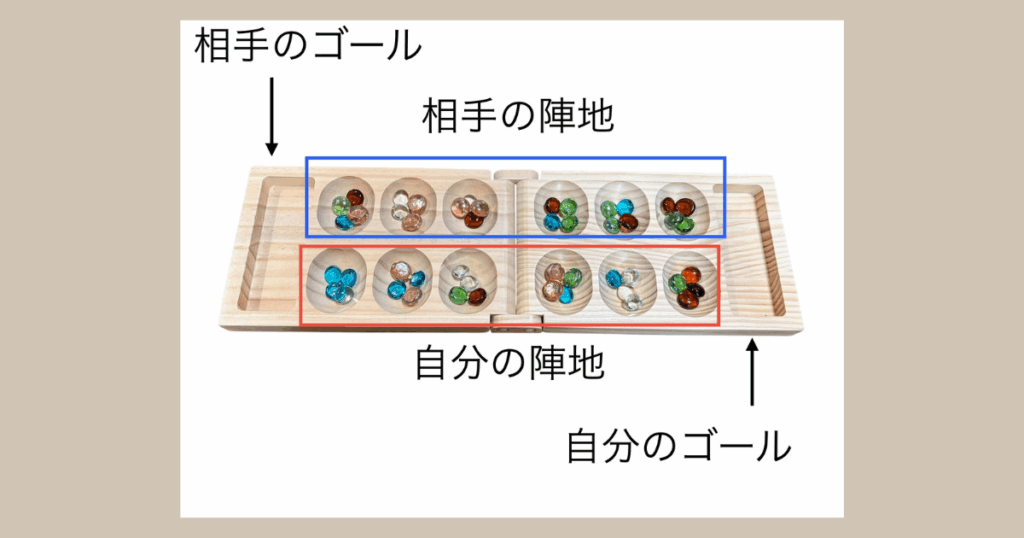

準備すること

- マンカラボード

- 石

- 1ボードを中心に向き合って座る

- 2各ポケットに石を4つづつ入れる

ゴールには入れないでください。

- 3先攻を決める

我が家ではシンプルにじゃんけんで決めています。

これで、対戦する準備ができました。

遊び方|カラハのルール

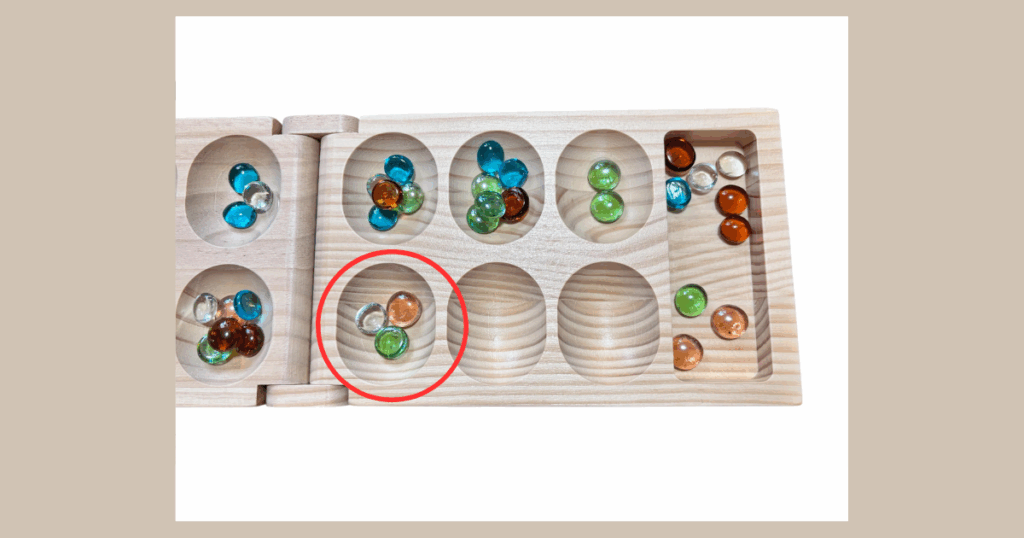

- 1自分の陣地ポケットから、石を全てとる

- 2隣のポケットへ、一つづつ石を移動させる

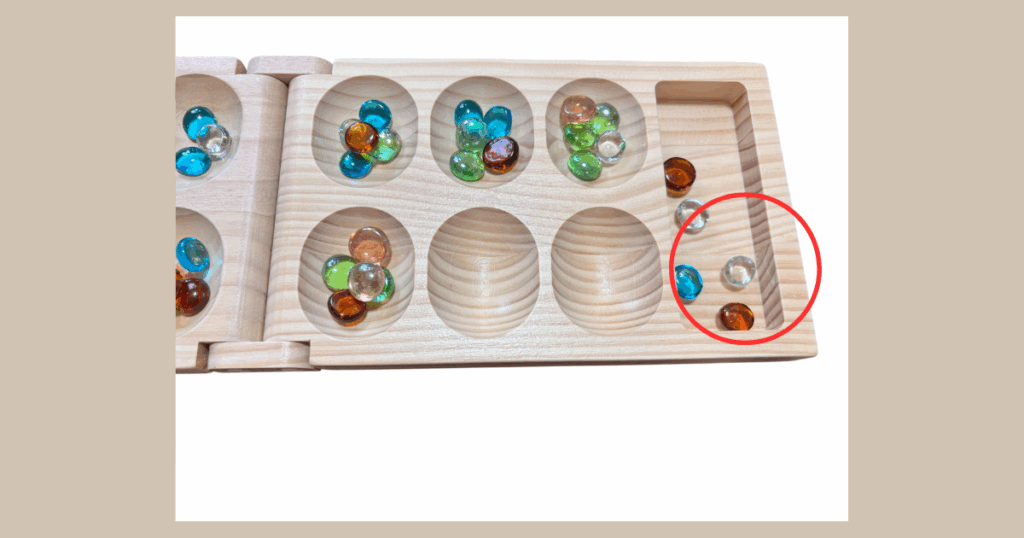

- 3※最後の石がゴールで終わった時は、もう1回できる

- 4相手のターン

同じ手順で進める

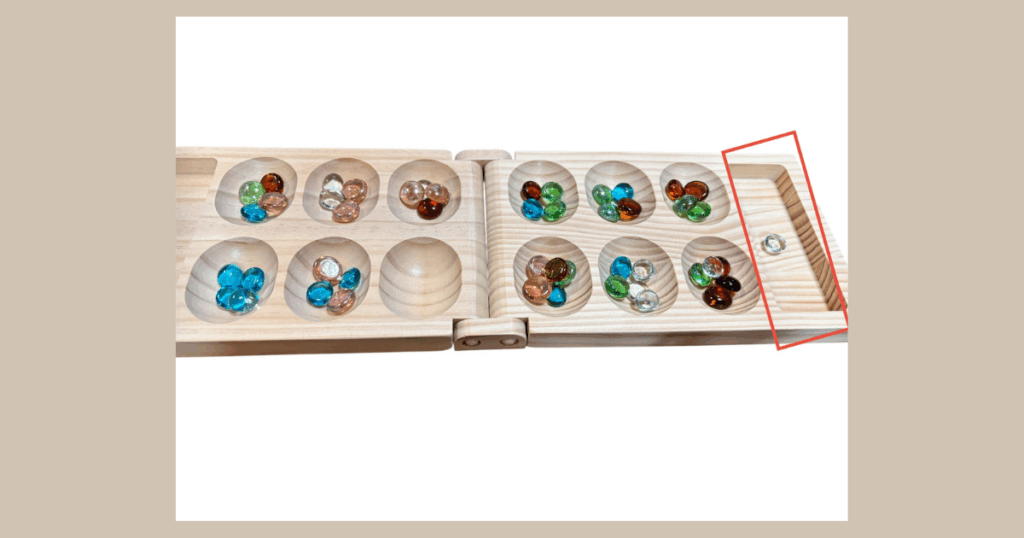

- 5ポケットの石が先になくなった方が勝利

↑相手の石がなくなったので、相手の勝利です。

このようにマンカラカラハは、「数を数える」→「石を配る」→「相手の手を読む」という流れだけで遊べるので、子どもも大人もすぐに楽しめます。

毎回違う展開になるので、飽きずに遊べるのでめちゃくちゃハマります!笑

マンカラカラハの攻略のコツ

ルールを覚えて何回か遊んでみると、だんだん「どうやったら勝てるかな?」と考えるようになると思います。

ここでは、我が家でも実戦しているマンカラカラハの簡単な攻略法を紹介します。

意識するだけで、勝率がぐんとアップするので試してみてくださいね。

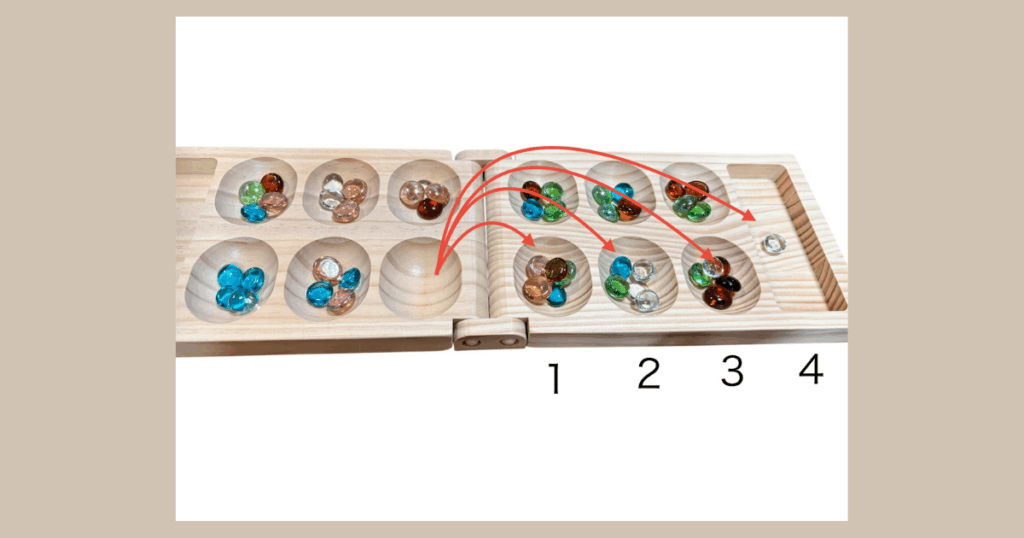

攻略①ゴールに、ちょうど落とすように狙う

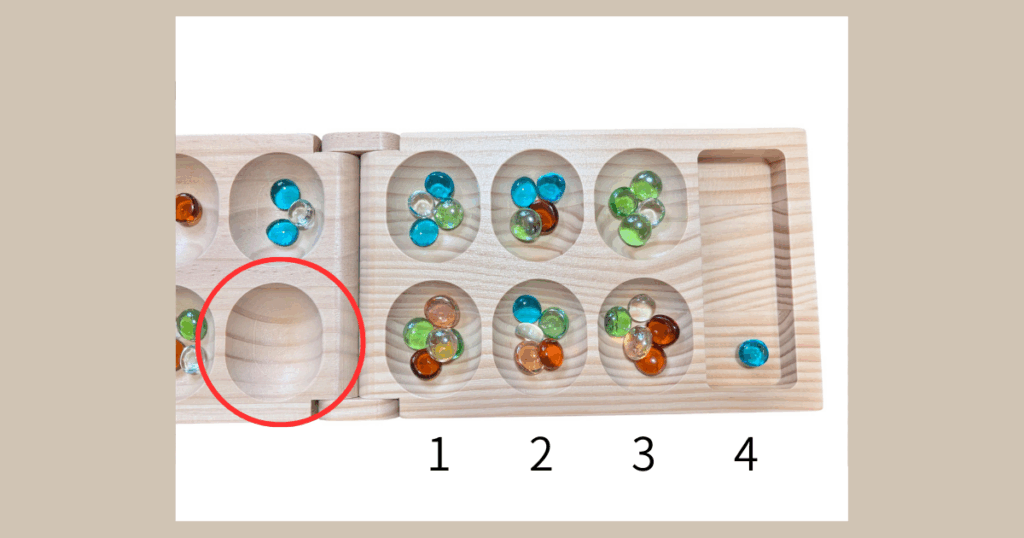

最初のターンで右から4番目のポケットの石を取ると、ちょうどゴールで終わるのでもう1ターンできるチャンスがあります。

定番の初手なので、ぜひ覚えておきましょう!

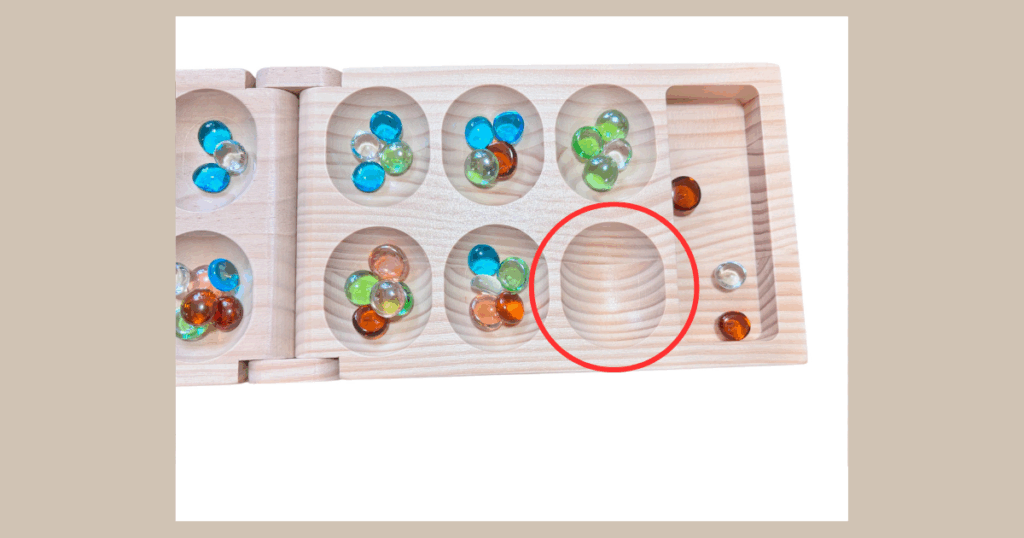

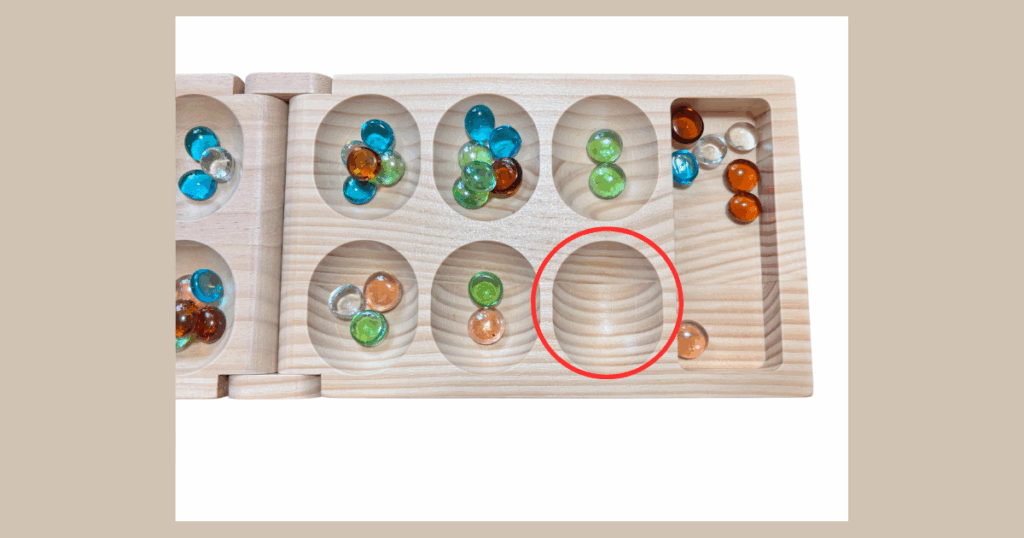

攻略②右のポケットを空にしておく

右のポケットを空にしておくと、今後のターンでゴールに入れることになるので、もう1ターンできるチャンスです。

- 1右のポケットを空にしておく

- 2石を移動して、1つ置かれた状態になる

- 3次のターンでゴールで終わり、もう1ターンのチャンス

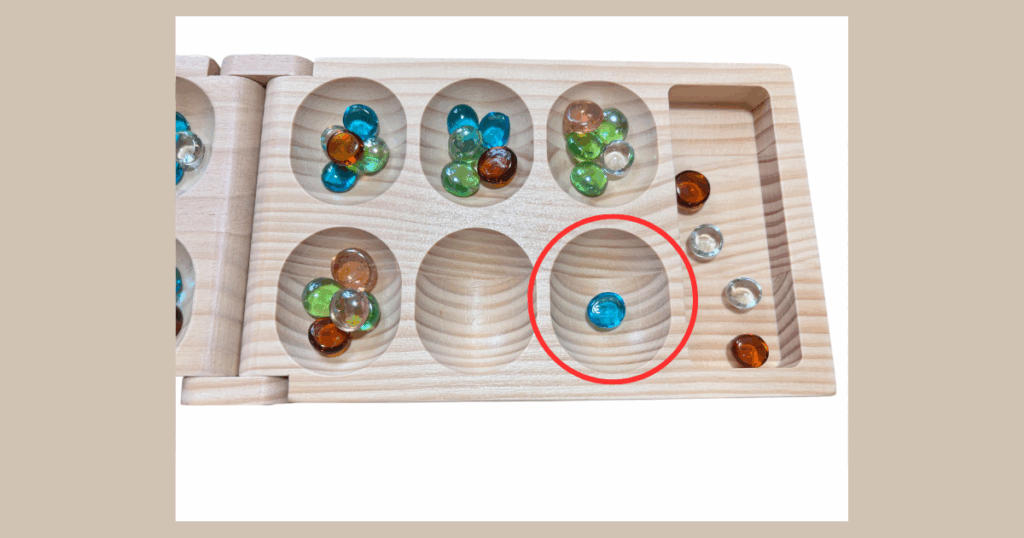

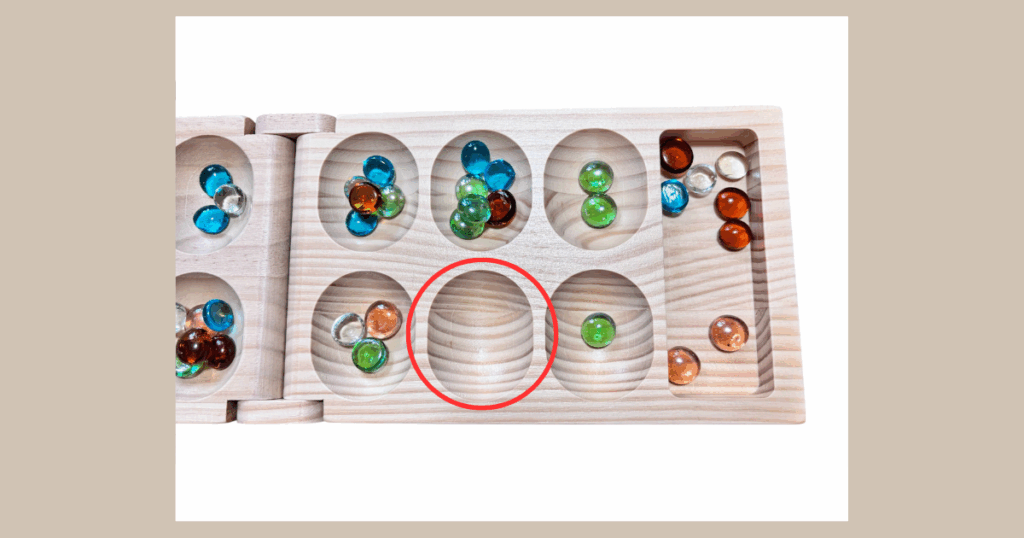

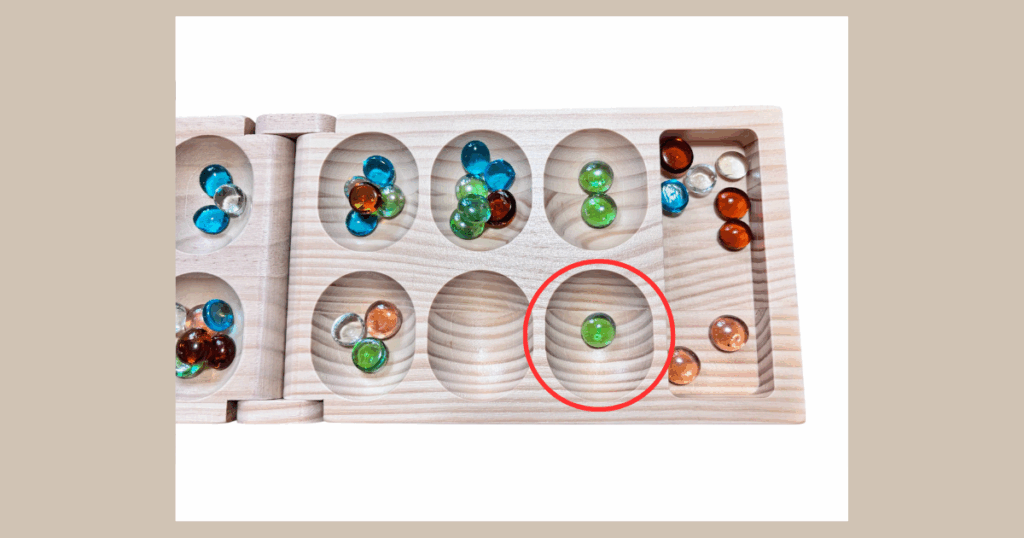

攻略③連鎖を見落とさない

- 1右のポケットから、石が1個、2個、3個入ってる状態

- 2右のポケットの石を移動→ゴールで終わる→もう1ターン

- 3右から2番目の石を移動→ゴールで終わる→もう1ターン

- 4右のポケットの石を移動→ゴールで終わる→もう1ターン

- 5右から3番目の石を移動→ゴールで終わる→もう1ターン

- 6右のポケットの石を移動→ゴールで終わる→もう1ターン

このように、連鎖が起きるチャンスを見逃さないようにしましょう。

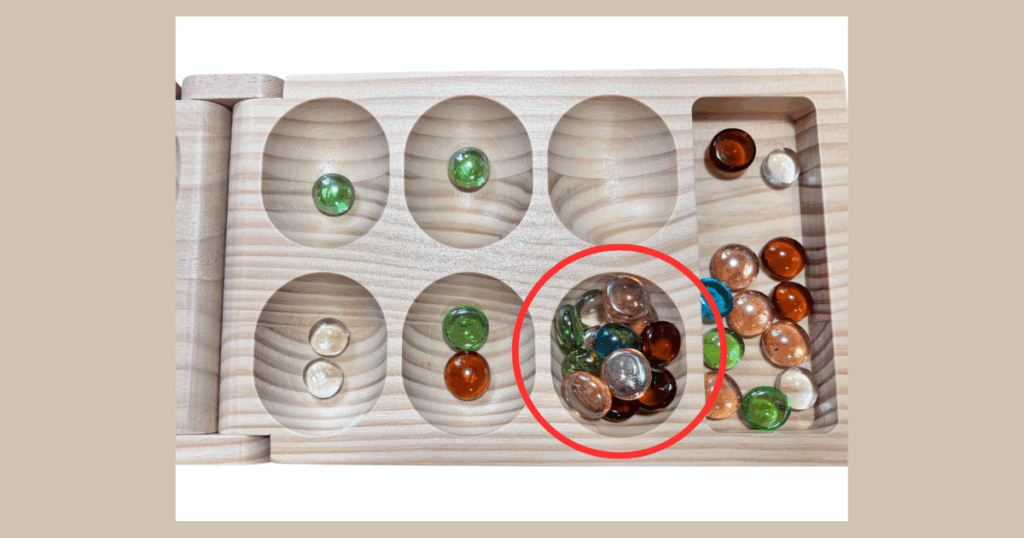

攻略④石を貯めておく

1つのポケットに石を貯めておいて、相手のポケットの石が少なくなってきたら、一気に送り込むのもアリです。

我が家では、この状態を「バクダン」と呼んでい定番の攻略法になってますが、本当にやめてほしい。笑

私も負けじと送り込むんですけどね←

ただし、貯めすぎて1周回って自分の陣地にも石が戻ってくるプチハプニングもあるので、ほどほどに…笑

マンカラカラハで得られる知育効果

マンカラカラハはただ楽しいだけではなくて、学びや成長につながる知育ボードゲームとしても知られています。

特に6歳の息子は、数字の数え方や先を読む力がメキメキ上がったので、自然と学べる魅力があります。

数字に親しめる

石を配るときに「1、2、3…」と数えるので、自然と数を数える習慣がつきます。

幼児期の数のインプットにとても効果的です。

先を読む力がつく

「この石を取ったらどうなるかな?」と考えながら進めるので、論理的思考や予測力が育ちます。

子どもなりに勝つための作戦を考えるようになるので、大人も本気で挑んであげるのがポイント!

集中力が身につく

小さな石を一つずつ丁寧に配る作業は、手先の器用さと集中力を養うのに効果的です。

短時間でも集中して遊べるので、子どもの「集中できる時間」を少しずつ伸ばすトレーニングになります。

コミュニケーション力が育つ

兄弟や親子で遊ぶことで、順番を守る・勝ち負けを受け入れるといった社会性や精神力も身につきます。

6歳の息子は負けると「もうやらない」と諦めてしまうことが結構ありましたが、最近は「次は勝つ!」と気持ちを切り替えられるようになりました。

もちろん「悔しい」と思う感情を受け止めてあげることで、息子も私が負けた時に「悔しいよね」「もう一回やろう」と言ってくれるようになったので、相手の気持ちを考えることができる成長も見られました。

おすすめのマンカラセット

マンカラカラハは、メーカーによって石のデザインや、ボードに違いがあって迷ってしまいますよね。

ここでは実際に私が購入したものを含めた、おすすめのマンカラカラハ3種類を紹介します。

①マンカラカラハ

我が家が遊んでいるセットは「幻冬舎」の「マンカラカラハ」です。

標準のセット内容なので、シンプルですぐにはじめられます。

プレイ人数:2人

石:ガラス製で透明感あり

石の収納方法:ジッパー袋

ボードの収納方法:箱

②マンカラカラハ ファミリー

セパレート式のボードを人数ぶん組み合わせて、最大4人でプレイできます。

プレイ人数:2〜4人

石:ガラス製で透明感あり

石の収納方法:ジッパー袋

ボードの収納方法:箱

③マンカラカラハ ボードゲーム

石は天然石で、ゲーム用箸が付属されているのが特徴です。

指先だけではなく、箸の持ち方や難易度をあげたり、独自のルールを作ったりできるので、より楽しめるマンカラセットです。

プレイ人数:2人

石:天然石

石の収納方法:巾着

ボード収納方法:手提げ

まとめ

我が家の定番ボードゲームの仲間いりしたマンカラカラハ。

6歳から楽しめるルールの簡単さと、奥深い戦略性が魅力の知育ボードゲームです。

- 遊び方はシンプル、だけど飽きない

- 数を数える、石を配る、相手の手を読む

- 攻略で勝率アップ

- 知育になる

- 年齢によって楽しみ方が進化する

- 兄妹や親子で長く遊べる

飽きずに遊べるボードゲームなので、ぜひ一度遊んでみてくださいね!